Михаил Рыбальченко – человек из книги рекордов

Виктор Корченов

Велосипедный спорт

Мировые рекорды CCCР

Рекордное количество побед на этапах

В 1937 – 1938 гг. в течение полутора лет Михаил Иванович Рыбальченко участвовал в 4-х многодневных велосипедных гонках по классу гоночных машин. Общая протяженность всех маршрутов составила около 10 тыс. км. Во всех этих гонках с первого и до последнего этапа (58 этапов) Рыбальченко был лидером и неизменно следовал в красной лидерской майке.

Максимальный отрыв лидера

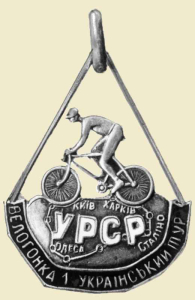

С 24 мая по 13 июня 1937 г. во время проведения 1-го Украинского велотура протяженностью 2265 км М.И.Рыбальченко опередил занявшего второе место киевского армейца Савельева на 8 ч. 8 мин. 20 с.

(Из «Книги рекордов Гиннесса»)

Черные крылья минувшей войны в какой-то мере накрыли практически всех, кому выпало жить на том трагическом витке мировой истории. Чудовищной катастрофой для миллионов людей обернулись годы сталинских репрессий, отнявшие жизнь у одних, изуродовавшие тела других, выжегшие души третьих.

Михаил Иванович Рыбальченко в достаточном количестве хлебнул из обеих горьких чаш – чаши Войны и чаши Репрессий. Он родился в Одессе в последний день последнего месяца 1910 года. И всегда с гордостью подписывался своими инициалами «МИР».

Действительно, это был на удивление миролюбивый, добросердечный, улыбчивый человек. Сила воли, мужество и мастерство вознесли его на спортивный Олимп ещё в конце 20-х годов. Казалось, сам Гермес покровительствовал ему. По греческой мифологии, трижды побеждавший на Играх в честь Зевса, имел право установить свою статую на Олимпе. Рыбальченко вправе был это слелать не единожды.

За год до его смерти имя этого выдающегося велосипедиста было занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Но сейчас уже мало осталось тех, кто помнит триумфы «довоенного» Рыбальченко, и поэтому вначале вкратце о нём как о спортсмене.

Спортивная биография

Ещё в 1928 году восемнадцатилетний Михаил Рыбальченко стал чемпионом Украины по кроссу на тридцать километров со временем, которое и сейчас поражает мастеров велоспорта – 56 мин. 12,8 сек. И это при том, что по условиям соревнований спортсменам пришлось два километра ехать по пересечённой местности в противогазах.

С 1931 года Рыбальченко – участник сборной страны по шоссейным гонкам, а в 1934 году завоёвывает первое место в Союзе в парной гонке по треку.

В 1935 году Рыбальченко совершил беспримерный в истории мирового спорта исключительный по своей сложности велопробег Одесса – Владивосток протяженностью пятнадцать тысяч километров, за успешное осуществление которого вместе с четырьмя киевскими динамовскими одноклубниками Иваном Гриценко, Николаем Погребным, Сергеем Овчаровым и Федором Ганопольским был награжден орденом «Знак Почета».

Через месяц после возвращения из пробега этот неутомимый спортсмен завоёвывает звание чемпиона СССР в так называемой получасовой трековой гонке.

В 1937 году Михаил Рыбальченко – победитель 1-го Украинского велотура на 2265 километров и 1-го Советского велотура протяженностью 2500 километров. В 1938 году – победитель 2-го Украинского велотура, чемпион СССР по шоссейным гонкам на 200 километров и победитель 1-го горного Грузинского велотура. В том же году Михаилу Рыбальченко, первому в Украине велосипедисту, было присвоено почетное звание «Заслуженный мастер спорта СССР», а незадолго до начала войны в течение одного только месяца в Киеве им было установлено восемнадцать всеукраинских и семь всесоюзных рекордов на треке. Кросс, трек, шоссе, изнурительные многодневные велогонки… И нигде ему не было равных.

Перед началом Великой Отечественной войны М.И.Рыбальченко занимал должность заместителя председателя одесского областного Совета спортивного общества «Динамо» и как работник НКВД был оставлен в оккупированной Одессе для подпольной работы.

Известный всем одесситам, он имел не только массу болельщиков и поклонников, но и завистников. И девять отсидок в общих камерах и одиночках сигуранцы – это печальный исход не только мужественных и, как ему тогда казалось, хитроумных отказов от предложений новой власти участвовать в престижных велогонках в столице Румынии, но и результат неоднократных наветов соотечественников. Выручали друзья, спасала случайность…

Его чудесная жена, продавая дорогие спортивные призы, не единожды находила пути, чтобы выкупить мужа из застенок сигуранцы. Она же и сохраняла, спасая от обысков, все долгие четырнадцать военных и первых послевоенных лет тщательно зарытые в подвале альбомы с вырезками из газет о триумфальных победах мужа, его фотографии, спортивные призы и награды, орден «Знак Почета» и другие реликвии.

И этот истинный патриот Одессы так и не уехал бы по своей воле из любимого города (его приглашали уехать не только в Румынию, но еще в 30-х годах предлагали переехать и в Киев, и в Москву), если бы вдруг не оказался «врагом народа», если бы по чужой воле не сослан был на угольные шахты в район вечной мерзлоты на мучительно долгие, казалось, продолжительнее жизни десять кошмарных лет.

Легендарный велопробег

Подъем был крут, но велосипедисты уверенно брали высоту, последнюю перед финишем. Вот, наконец, вершина. И тогда перед пятеркой отважных открылась цель их стремлений – еще недавно такой далекий, а теперь вырастающий прямо на глазах огромный город. Так 6 ноября 1935 года, в канун 18-й годовщины Великого Октября, заканчивался исключительный по своей сложности и протяженности велопробег Одесса – Владивосток, посвященный десятилетию «Комсомольской правды» и начавшийся у берегов Черного моря еще 30 мая, почти полгода тому назад. Именно тогда недалеко от Одессы, возле пограничного столба у заставы Каролино-Бугаз, после предварительного торжественного старта на празднично украшенной улице Энгельса, где располагался областной совет «Динамо», начался отсчет километров беспримерного в истории велосипедного спорта пробега.

Перед очередным стартом (Крайний справа – Михаил Рыбальченко)

Перед очередным стартом (Крайний справа – Михаил Рыбальченко)

Пятеро смелых (Второй слева – Михаил Рыбальченко)

Пятеро смелых (Второй слева – Михаил Рыбальченко)  Кратковременный отдых (Справа – Михаил Рыбальченко)

Кратковременный отдых (Справа – Михаил Рыбальченко)

Пятерым динамовским спортсменам: киевлянам Ивану Гриценко, Николаю Погребному, Сергею Овчарову, Федору Ганопольскому и одесситу Михаилу Рыбальченко предстояло пересечь всю страну с запада на восток, пройдя на обыкновенных дорожных машинах без всякого сопровождения от Черного моря до Тихого океана более трети земного экватора.

С того времени минуло свыше пятидесяти лет, но проживавший до своего смертного часа в родной Одессе заслуженный мастер спорта М.И. Рыбальченко, бывший техническим руководителем того ставшего легендарным велопробега, помнил все до малейших подробностей: «Такой пробег проводился впервые в мире. Всем участникам предстояло выдержать серьезный экзамен на физическую выносливость. Самому младшему члену команды исполнилось тогда двадцать лет, самому старшему – тридцать два года.

При этом ставились задачи не только пропаганды велосипедного спорта, но и проверка качества наших отечественных машин. Каждый спортсмен ехал на велосипеде марки «Украина» харьковского завода имени Петровского, имея при себе с собой багаж – специально приспособленные вещевые сумки весом от двух с половиной до трех пудов с запасом продовольствия на два-три дня, медикаментами, запчастями, теплой одеждой и оружием. К слову сказать, все машины отлично выдержали это испытание: за весь путь не было ни одной серьезной поломки. Меняли лишь спицы, которые не выдерживали такую нагрузку, особенно на задних колесах.

Был установлен следующий маршрут: Одесса – Киев – Харьков – Москва – Горький – Казань – Ижевск – Свердловск – Челябинск – Омск – Новосибирск – Красноярск – Иркутск-Улан-Удэ – Чита – Благовещенск – Хабаровск – Ворошилов – Владивосток. По пути следования предстояло пересечь степи, пески, леса, тайгу, болотистые местности, преодолеть несколько горных хребтов.

Весь путь был очень тяжелым, и даже первая половина его оказалась не такой уж легкой. По Украине и части РСФСР до города Горького ехали в жару, избавляясь от палящего солнца лишь к вечеру. Рабочий день начинался с рассветом и продолжался до темноты.

От Горького и до Омска нас ежедневно сопровождал дождь. Беспрерывные ливни окончательно портили и без того плохие дороги. Десятки километров, часто по колено в грязи, несли машины на себе.

После Новосибирска потянулись горные цепи, а за ними – тайга и бездорожье. Мы шли узкими охотничьими тропами, балансируя, как циркачи, чтоб не упасть. Сплошные корневища и пни. Сибирская мошка проникала в уши, нос, глаза. Не спасала даже специальная сетка.

В районе Красноярска попали в сильную грозу. Промокшие насквозь, все в грязи, упрямо шли вперед, продвигаясь в сплошной темноте почти на ощупь и ежеминутно окликая друг друга. Часто кто-нибудь из нас проваливался в яму, наполненную водой. Тогда мы останавливались, чтобы помочь товарищу выбраться оттуда. Лишь поздно ночью добрались, наконец, до какой-то таежной станции.

Хорошо запомнился Байкальский перевал. Дорога – этакая каменистая лестница длиной в 150 километров. Как отчетливо я сейчас вспоминаю именно эти километры, которые преспокойно фиксировали наши велосчетчики!

Населенные пункты встречались крайне редко. Часто приходилось ночевать прямо в тайге.

Зону вечной мерзлоты мы проходили при обильном снегопаде. Мороз достигал тогда пятнадцати градусов. Однажды, переходя какую-то покрытую льдом речку, один из нас неожиданно провалился по пояс в ледяную воду вместе с машиной. Потом долго бежали, чтобы согреться. Одежду сушили на редких привалах.

На старом Читинском тракте было множество болот. Поэтому велосипеды там перетаскивали на плечах по сооруженным нами же из бревен мосткам.

За весь путь не менее полутора тысяч километров вообще пришлось пройти пешком: по снежному покрову велосипеды скользили точно сани, а по пути от Читы и до Хабаровска абсолютно не было никаких дорог. Тогда мы шли по шпалам, а машины старались катить по рельсам, что давалось с большим трудом. В те дни ежедневно преодолевали не более шестидесяти километров. Исключение составляли лишь редкие разъезды, где можно было снова садиться на велосипед.

Сквозь тайгу

Сквозь тайгу

Сквозь зону вечной мерзлоты

Сквозь зону вечной мерзлоты

Через болота

Через болота

По шпалам

По шпалам

Несмотря на предельно сжатые сроки, мы проводили с населением беседы о целях и задачах этого пробега, помогая местным жителям в ремонте их машин – ведь далеко не все умели тогда правильно разобрать и собрать велосипед и даже пользовались при смазке дегтем. Уже позднее мы поставили перед велозаводами вопрос о необходимости выпуска велосипедов с инструментами.

По всей трассе в любом населенном пункте нам устраивали очень теплые встречи. Нередко въезжали в какой-нибудь город в сопровождении колонны велосипедистов и автомашин. На площадях проходили митинги, на стадионах – целые спортивные праздники. Однако уже за Уралом стали остро ощущать нехватку времени, и незапланированные остановки стали срывать наш график.

Особенно запомнился такой случай. Как-то целую неделю шли всем надоевшие осенние дожди. Пути были размыты, но останавливаться нельзя: через несколько дней – финиш, и мы нажимали вовсю. Для нас тогда не существовало ночей, мы двигались непрерывно. До ближайшего пункта оставалось не более пяти километров. Мы шли и никого не встречали по пути, но это не удивляло, так как, действительно, в такую погоду лучше не выходить из дому. И вдруг из пелены дождя выскакивают три силуэта: «Товарищи, мы вас ждем!» Приходим в Бурею и видим: на площади городка – огромная толпа, которая, оказывается, целых четыре часа ждала нас под проливным дождем. Торжественная встреча, оркестр – все это растрогало тогда до глубины души.

В шестидесяти километрах от города Ворошилова, уже за два дня до финиша, нас ожидало, мне кажется, самое тяжелое испытание. Здесь мы впервые почувствовали, что такое снежный дальневосточный тайфун. Шли среди сопок. Неожиданно полил сильный дождь, который тут же на наших глазах превращался в снег. Одежда сразу покрылась ледяной коркой. Ветер буквально валил с ног. Дороги не было видно дальше, чем за три - четыре шага. Силы иссякали. Хотели сделать привал и переждать, как вдруг вверху – рокот мотора. Это на небольшой высоте кружил самолет. Летчиков не было видно, но нам тогда показалось, что мы слышим их голоса, которые подбадривали нас. И мы поняли, что если в такую погоду люди отважились вылететь навстречу, чтобы придать нам силы, то мы останавливаться не имеем права, и снова пошли в пургу».

И вот, наконец, звучной симфонией заводских, фабричных, паровозных и пароходных гудков, гулом проносящихся в небе звеньями истребителей и бомбардировщиков Владивосток приветствует отважных спортсменов. Они въезжали в празднично убранный город в сопровождении двухсот велосипедистов и множества автомашин и мотоциклов, под ликующие звуки оркестров, мимо тысяч трудящихся, красноармейцев и краснофлотцев.

Сбрасываемые с

Сбрасываемые с

самолётов листовки

самолётов листовки

Знак «Велопробег». На оборотной стороне выгравировано: «Одесса – Владивосток. 14317 км. 1935 г. М.И.Рыбальченко»

Знак «Велопробег». На оборотной стороне выгравировано: «Одесса – Владивосток. 14317 км. 1935 г. М.И.Рыбальченко»

Впереди был только торжественный финиш, а позади – символический финиш у пограничного столба на станции Океанская и 14317 труднейших километров, пройденных за 117 ходовых дней по шести автономным республикам, пяти краям и тринадцати областям.

А спустя несколько месяцев М.И.Калинин по постановлению Центрального Исполнительного Комитета Союза ССР вручал в Кремле всем участникам этого поистине героического велопробега ордена «Знак Почета».

Одесский областной велотур

Наградной жетон Михаила Рыбальченко за 1-е место в Одесском областном велотуреОсенью 1936 года в нашей стране проходили очередные соревнования между советскими и турецкими спортсменами. На этот раз наряду с футболистами, борцами и фехтовальщиками в составе спортивной делегации дружественной нам Турецкой Республики прибыли в Советский Союз велосипедисты. Турецкие гонщики тщательно готовились к предстоящей поездке и были полны решимости любой ценой победить советских спортсменов. Обладая новейшими гоночными машинами французских и итальянских марок, турки для усиления своей команды пригласили одного из сильнейших велосипедистов мира – итальянца Талата. И хотя в первой встрече лучшее время показал московский спартаковец В. Леонов, все три командные стокилометровые шоссейные гонки в Москве, Ленинграде и Киеве выиграли турецкие спортсмены.

Наградной жетон Михаила Рыбальченко за 1-е место в Одесском областном велотуреОсенью 1936 года в нашей стране проходили очередные соревнования между советскими и турецкими спортсменами. На этот раз наряду с футболистами, борцами и фехтовальщиками в составе спортивной делегации дружественной нам Турецкой Республики прибыли в Советский Союз велосипедисты. Турецкие гонщики тщательно готовились к предстоящей поездке и были полны решимости любой ценой победить советских спортсменов. Обладая новейшими гоночными машинами французских и итальянских марок, турки для усиления своей команды пригласили одного из сильнейших велосипедистов мира – итальянца Талата. И хотя в первой встрече лучшее время показал московский спартаковец В. Леонов, все три командные стокилометровые шоссейные гонки в Москве, Ленинграде и Киеве выиграли турецкие спортсмены.

Поражения наших лучших велосипедистов в этих международных встречах и явились причиной того, что уже через месяц Украинским спорткомитетом было принято решение о проведении республиканской кольцевой велогонки с использованием опыта ежегодных традиционных гонок по Франции, известных под названием «Тур де Франс». Именно такие массовые соревнования могли привлечь к планомерным тренировкам возможно большее количество спортсменов не только в городах, но и в сельской местности, выявить из их числа мастеров, которые могли бы успешно отстаивать честь советского спорта в международных соревнованиях, а также испытать на прочность отечественные велосипеды.

Вся сложность задуманного мероприятия заключалась прежде всего в том, что подобных многодневных гонок в Советском Союзе до тех пор не было. Максимальная протяженность проводившейся тогда велогонки Москва - Ленинград составляла всего 700 километров. Теперь же предстояло подготовиться к утомительным многодневным гонкам на дистанцию свыше двух тысяч километров по шоссе, проселочным дорогам, булыжникам и пескам.

Уже в декабре 1936 года было утверждено положение, согласно которому намечаемой гонке вокруг Украины должны были предшествовать областные отборочные велотуры, в которых могли принимать участие только победители соревнований в физкультурных коллективах на предприятиях, в колхозах и в добровольных спортивных обществах.

Первой в Одессе в марте 1937 года начала подготовку к областному велотуру команда динамовцев. Последовательно увеличивая дистанцию кроссов, семь спортсменов этого общества в конце месяца провели пробные гонки по маршруту предстоящего тура: Одесса - Николаев - Вознесенск - Одесса общей протяженностью 340 километров.

23 апреля стартовал первый Одесский областной велотур. В нем приняли участие гонщики четырнадцати команд, представлявших спортивные общества «Динамо», «Спартак», института связи, медина, а также колхозы Одесской области. Однако не все участники смогли выдержать подобное испытание - одиннадцать команд, не уложившиеся в норму гонок на различных этапах тура, были сняты с соревнований.

26 апреля на площади Коммуны одесситы горячо приветствовали абсолютного победителя велотура мастера спорта Михаила Рыбальченко, уже тогда известного далеко за пределами Украины. Победа в областном велотуре обнадеживала: впереди предстояла упорная многодневная борьба в велогонке «Украинский тур».

Велогонка «Украинский тур»

Жетон Михаила Рыбальченко в память велогонки «1-й Украинский тур»Старт первого «Украинского велотура», в котором приняли участие 113 сильнейших гонщиков республики – победители прошедших перед ним областных туров, был дан 24 мая 1937 года. В этот день, объявленный на Украине Днем велосипедного спорта, повсеместно состоялись физкультурные праздники и соревнования на велосипедах не только мужчин и женщин, но также подростков и детей.

Жетон Михаила Рыбальченко в память велогонки «1-й Украинский тур»Старт первого «Украинского велотура», в котором приняли участие 113 сильнейших гонщиков республики – победители прошедших перед ним областных туров, был дан 24 мая 1937 года. В этот день, объявленный на Украине Днем велосипедного спорта, повсеместно состоялись физкультурные праздники и соревнования на велосипедах не только мужчин и женщин, но также подростков и детей.

До последнего времени во многих спортивных обществах и городских комитетах физкультуры вообще не существовало велосипедных секций. Состязания проводились очень редко и при небольшом количестве гонщиков. «Украинский тур» – первое в Советском Союзе массовое соревнование велосипедистов (в котором приняли участие также сельские команды) было направлено на привлечение к велоспорту широких масс трудящихся и послужило серьезной тренировкой для спортсменов в их подготовке к международным встречам. Одновременно Украинским спорткомитетом принималось во внимание и военно – прикладное значение велоспорта.

Участникам соревнований, стартовавшим в столице Украины по двум группам машин – гоночных (группа «А») и дорожных (группа «Б»), предстояло преодолеть разбитые на пятнадцать этапов 2265 километров самых разнообразных дорог по маршруту : Киев – Житомир – Винница – Балта – Тирасполь – Одесса – Николаев – Кривой Рог – Днепропетровск – Павлоград – Сталино – Славянск – Харьков – Сумы – Конотоп – Чернигов – Киев.

В связи с тем, что трасса гонки была проложена в очень тяжелых дорожных условиях: по шоссе, покрытому гудроном, к которому в жару прилипали колеса велосипедов; грунтовым дорогам, представлявшим опасность во время дождей; по булыжникам, щебенке и пескам (общая протяженность таких участков составляла около 1400 километров, то-есть более половины всей дистанции), для гонщиков были установлены сравнительно небольшие нормативы, в случае невыполнения которых участники и команды выбывали из соревнований. Минимальная скорость для дорожных машин не должна была быть ниже 15 километров в час, для гоночных – 20 километров. При этом спортсменам было дано право не только пользоваться технической помощью, но и заменять велосипеды в случае их поломки.

28 мая участники гонки прибыли в Одессу, где завершался пятый этап соревнований. Над площадью Коммуны был протянут красный транспарант с надписью: «Финиш первой четверти «Украинского велотура». Тысячи физкультурников и жителей города, собравшиеся вдоль маршрута, приветствовали спортсменов. Первым к финишу пришел неизменный победитель всех пяти этапов от Киева до Одессы, обладатель красной майки лидера в группе гоночных машин одесский динамовец Михаил Рыбальченко.

После отдыха право стартовать через день в красной майке завоевал также еще один представитель Одесской области. Им оказался спортсмен колхоза им. Шведской компартии Бериславского района Зигфрид Утос, финишировавший первым в группе дорожных машин.

Спустя двадцать дней после старта – 13 июня 1937 года в столице Украины сомкнулось кольцо велогонки. Абсолютным победителем соревнования стал Михаил Рыбальченко, покрывший всю дистанцию за 87 часов 52 минуты 9 секунд и не уступивший лидерства ни на одном из пятнадцати этапов гонки. Занявшего второе место киевского армейца Савельева он опередил на 8 часов 8 минут 20 секунд. Среди гонщиков на дорожных велосипедах первое место завоевал Зигфрид Утос.

Переходящий приз СНК УССР был вручен команде велосипедистов харьковского Дома Красной Армии, занявшей в велотуре первое командное место.

Затем были 1-й Всесоюзный, 2-й Украинский, 2-й Всесоюзный и, наконец, в октябре 1938 года – 1-й Грузинский велотур, но массовости советского велоспорта положил начало именно первый «Украинский тур», имевший большое практическое значение и давший богатейший материал о качестве веломашин всех отечественных заводов.

Бороться до конца

О том, как проходил чемпионат СССР 1938 года по шоссейным гонкам, Михаил Иванович рассказывал:

«Не успел, как говорится, вернуться со 2-го Украинского велотура, как через месяц снова ответственное состязание - первенство страны. Проводилось оно в окрестностях Ленинграда. Шесть кругов по 33 километра. Впервые в Союзе такая большая дистанция в соревнованиях по шоссейным гонкам.

На этот раз мне с самого начала сильно не везло. Приехал в Ленинград из Одессы поздно вечером одиннадцатого июля, а стартовать предстояло на следующий день ровно в восемь утра. Даже отдохнуть, как следует, не успел, не говоря уже о положенных учебно-тренировочных сборах. Правда, подготовка у меня было неплохая: ежедневно до и после работы, в любое время года, на протяжении многих лет я «выжимал» на своем велосипеде, в общей сложности, как минимум, по сто, а в выходные дни - и по двести километров, постоянно поддерживая хорошую спортивную форму.

В Ленинграде все участники, а их было 108 человек, стартовали одновременно. Но в соответствии с жеребьевкой спортсмены выстраивались рядами в длинную цепь, по три человека в каждом ряду. И не на самом шоссе, а в боковой, довольно узкой, обсаженной с обеих сторон деревьями, аллее.

Волею жребия я попал в одну из последних «троек». Таким образом, между мной и передними спортсменами уже с самого начала получился разрыв почти в двести метров. Было ясно: до выхода на шоссе обойти их не удастся – не позволит ширина аллеи. А впереди, как назло, оказались сильнейшие гонщики страны: москвичи Вершинин и Денисов, ленинградцы Ковещенко и Кондрашков, харьковчанин Букреев и другие. После старта они, естественно, сразу ушли в отрыв, оставив далеко позади основную группу почти в сто человек. Приблизиться к ним, пробившись через такую массу гонщиков, довольно трудно.

Первый круг я прошел, кажется, пятнадцатым, так и не «достав» лидирующих. В начале второго круга – прокол. Спешно меняю однотрубку и – в дорогу. Но тут отскочивший на большой скорости из-под переднего колеса камень попадает в мой «суперчемпион» - французский четырехскоростной переключатель скоростей. Здесь надо сказать, что все шоссе было не асфальтовым, а просто щебеночным. Первым подвернувшимся под руку булыжником рихтую поврежденный переключатель. А тут еще один из болельщиков, от всей души желавший помочь, резко наклонил велосипед, и вся специально приготовленная мною заранее питательная смесь вылилась из прикрепленной к раме фляги на дорогу. Пришлось потом останавливаться на питательном пункте, чтобы подкрепиться и пополнить запас.

Снова вовсю нажимаю на педали. Начался дождь со встречным ветром. Иду в одиночку. Но даже оставив где-то позади основную группу, третий и четвертый круги прохожу с таким чувством, что передних все равно не догнать – слишком много времени для таких гонок ушло на все эти задержки. Однако с дистанции не схожу: через три недели должен состояться 2-й Советский велотур, и нынешняя гонка сможет послужить хоть какой-то к нему подготовкой.

Неожиданно вижу на обочине сошедшего с дистанции грузинского гонщика Титико Хабурзани, который кричит и жестами показывает, что между мной и идущими впереди - всего шесть минут разрыва. Жми, мол, еще не все потеряно. Откуда взялись силы – не знаю. Получилось что-то вроде психологического допинга – можно еще даже побороться за какое-нибудь из призовых мест!

В конце пятого круга догнал-таки головную группу и пристроился к несколько поотставшему московскому гонщику Федору Тарачкову. Идущие впереди так меня и не заметили: оглянешься – потеряешь драгоценные секунды. Этим мы с Тарачковым и воспользовались, договорившись, что попеременно «лидируя» друг друга, постараемся уйти в отрыв. Передние никак не ожидали ни моего появления, ни такого маневра, и километров за тридцать до финиша им из преследуемых пришлось превратиться в преследователей. Так прошли километров пять. Не выдержав, отстал Тарачков. Резко взвинтив темп, ухожу вперед сам, так как понимал, что все еще может случиться. И действительно, за несколько километров до финиша страшная досада – снова прокол. А ведь стоявшие на обочинах болельщики, на глазах у которых проходила эта тяжелейшая гонка, всячески подбадривали и уже приветствовали меня как явного победителя. А тут –прокол! Да еще, как на грех, при смене однотрубки где-то в щебенке теряется прижимающая колесо гайка. Искали ее человек пятьдесят. Нашли! Но все-таки спасло выигранное время - так меня никто и не догнал. Вторым тогда пришел мой товарищ Федя Тарачков.

Наградной жетон Михаила Рыбальченко «Первенство СССР. 1938»И сегодня очень хочется сказать молодым спортсменам: надо всегда бороться до конца. Даже тогда, когда порой кажется, что уже все потеряно и нет надежды на успех».

Наградной жетон Михаила Рыбальченко «Первенство СССР. 1938»И сегодня очень хочется сказать молодым спортсменам: надо всегда бороться до конца. Даже тогда, когда порой кажется, что уже все потеряно и нет надежды на успех».

А вот дополняющее воспоминания сообщение,опубликованное на следующий день в газете «Красный спорт»: «Дистанция 198 км шоссейной гонки представляла собою почти кросс: крупный булыжник, выбоины, подъемы, рассыпанный щебень… Вдоль живописной аллеи Красного Села – сотни зрителей. Вдали появляется зеленая майка. Это Рыбальченко. Последнее усилие – и колесо машины нового чемпиона СССР пересекает финиш. Он прошел 198 км в 7:30:13 – прекрасное время для такой тяжелой дистанции».

В один из вечеров, как бы подытоживая свое очередное повествование, Михаил Иванович шутя уронил: «А ведь по количеству рекордов так никто меня и не побил! Ну, чем не кандидат в Книгу рекордов Гиннесса?» И подумалось: «А почему бы и нет?» Уж очень хотелось сделать что-то хорошее для этого человека. И с подготовленным представлением и массой ксерокопий из довоенных газет (к сожалению, ни о каких подлинных протоколах не могло быть и речи) – в Москву, в русское отделение этого всемирно известного издания. Материал приняли, обещали рассмотреть.

Прошел год, возможно, больше. Как вдруг – телефонный звонок. Это изумленный и счастливый Михаил Иванович сообщал о получении бандероли со свежим номером Книги и поздравлением от имени редакции.

Такова спортивная биография этого замечательного человека и уникального спортсмена, единственного одессита из Книги рекордов Гиннесса.

В последний раз мы с ним беседовали перед моим отъездом в Америку в июле 1994 года. Это было прощание. Прощание навсегда. И в дополнение к ранее поведанной спортивной биографии он мне подарил свои новые воспоминания «Моя судьба» – правдивый рассказ об одиночках сигуранцы и ужасах ГУЛАГа. Через несколько месяцев его не стало.

Моя судьба

(Записано со слов Михаила Ивановича Рыбальченко)

«Я начал свою трудовую деятельность в 17-летнем возрасте. За прожитую жизнь в трудовой, общественной и спортивной работе не имел ни одного, даже самого незначительного взыскания. Никогда по своей воле не покидал родную Одессу, где родился и вырос. На протяжении всей жизни старался внимательно относиться к людям, оказывать им посильную помощь. Это и дает мне теперь право рассказать о своей нелегкой, а подчас и трагической судьбе. И главная задача в ее изложении заключается в том, чтобы близкие да и вообще все люди стали относиться с большим доверием и уважением друг к другу, оказывали взаимную помощь, не бросали друг друга в беде. Чтобы они стали лучше, правдивее, честнее, трудолюбивее. И если это произойдет, то я буду считать, что труд в изложении моей судьбы оказался не напрасным.

Мне уже много лет. Прожита долгая, трудная жизнь. Я считаю себя вполне обеспеченным человеком, но это пришло благодаря честному, упорному, многолетнему труду. Имел «хобби» – спорт, где я добился самых высоких вершин. Мне первому на Украине было присвоено высшее спортивное звание «Заслуженный мастер спорта СССР» по велосипедному спорту, что явилось следствием невероятного физического труда и моральных переживаний. Я ведь жил тогда, как говорили, в «провинции», хоть это и была Одесса. Я не писатель и думаю, ко мне не должны предъявляться строгие требования литературного изложения мыслей, но все, что мной изложено, – это правда и, возможно, будет полезно для потомков.

Я помню революцию, гражданскую войну, голод 20-х годов. Тогда от голода умерла моя мать. Помню американскую помощь АРА. Помню НЭП. Помню также заверения, что в нашей стране не будет тюрем, каторжан и этапов заключенных в Сибирь. Однако в Одессе ликвидировали только слово «тюрьма», переименовав его в ДОПР. В революцию, особенно в гражданскую войну, когда брат стрелял в брата, а сын – в отца, погибло огромное количество людей… Полная разруха на промышленных объектах и в сельском хозяйстве – все это происходило у меня на глазах. С переходом на НЭП общее положение резко улучшилось. Однако с началом пятилеток и коллективизации сельского хозяйства снова все пошло на убыль. И вот, что мне пришлось увидеть.

В 1929 году меня из Одесского пехотного училища имени Якира направили в Харьков, столицу Украины, в Военвед, где я обучался на военного шофера. Тогда это была престижная профессия. Успешно закончив учебу в октябре 1929 года, получил легковую машину «Форд» и по железной дороге прибыл с ней в Одессу, в пехотное училище, где стал работать шофером. Возил начальника училища Хлебникова и его заместителя по политчасти – Бубличенко. В то время говорили, что Хлебников – бывший полковник царской армии, перешедший на сторону Советской власти. Якир, командующий Украинским военным округом, часто садился к нам в машину рядом со мной, угощал куревом. Я с благодарностью отказывался. А после того, как Хлебников однажды сообщил ему, что я – чемпион Украины по велоспорту, Якир стал относиться ко мне не только с уважением, но и с доверием, и вел при мне с Хлебниковым откровенные беседы…

В 1930 году в районе Херсона проходили военные игры. Остановились в Бериславе. В этом сельском городке мы почти не встречали мужчин. Я спросил у одной девушки, почему их не видно. Она ответила, что в их семье трое детей, она – старшая. Они были крестьянами. Имели двух лошадей и двух коров, были куры, гуси, утки, свиньи. Но их семью раскулачили, а отца забрали и отправили в неизвестном направлении. И они даже не знали, где он находится. Так поступали со многими семьями. Вот и остались только старики, женщины и дети. Я направился к ее жилищу. Увидел обыкновенный крестьянский дом с пристройками, а в двух комнатах – скамейки, деревянный стол, сундук. Висели иконы. И никакой другой мебели. И их посчитали «кулаками»? Очевидно, с этого и начался развал сельского хозяйства в нашей стране.

В 1932 году я уже был в «Динамо», работал физруком в Отдельном 4-м дивизионе войск ГПУ. Как-то в порядке шефской помощи командира отделения, меня и двух солдат-активистов физкультурного движения нашего дивизиона направили в село. Вечером председатель колхоза собрал человек пятьдесят колхозников и представил нас. Мы рассказали о цели нашего приезда. Все присутствовавшие, понурив головы, нас выслушали, а когда разошлись, председатель сообщил: «Вчера в поле ушло 38 человек, а вернулось 37. Одного захоронили прямо в поле». Потом с опаской добавил, что все сельчане находятся в полуголодном состоянии и, указав на пустующие избы, сказал, что многих отправили как «кулаков», и даже с семьями, в неизвестном направлении. Мы тогда разровняли спортивную площадку, закопали два столба, навесили волейбольную сетку. А для кого?

И еще. В 1935 году, когда мы совершали велопробег Одесса – Владивосток, остановились на ночлег в одной из хат в Красноярском крае. Это был добротный дом-сруб со всеми пристройками и, как там водилось, с перекрытым двором. Хозяином был крепкий старик лет восьмидесяти. И он рассказал, что когда еще в прошлом веке служил солдатом, его осудили и приговорили к двадцати годам каторжных работ, из которых пять последних лет был прикован к тачке – строил железную дорогу. Затем – двадцать лет бродяжничества. Его «территорией» было пространство от озера Байкал и до Урала. В каждом населенном пункте мог находиться не более трех суток, где работал по найму. Кормили и платили, как кому хотелось. Когда оставалось бродить еще пять лет, встретил одинокую бедную женщину. Стал ей помогать, построил дом. А когда кончился срок бродяжничества, женился и обзавелся хозяйством. Родилось три сына. До коллективизации у него были две лошади, коровы, свиньи, куры, гуси, утки и даже кролики. Но его причислили к «кулакам» и отняли для колхоза почти все. Потом, правда, разобрались, что он – бывший каторжник и бродяга, отбывший сорок лет наказания по царскому приговору, и оставили только лошадь. Такова справедливость тех лет, существовавшая при проведении коллективизации.

Последний старт

«22 июня 1941 года в Харькове в 8 часов утра был дан старт велосипедной гонке Харьков - Белгород. Первенство Украины среди гонщиков-шоссевиков. Стартовало более 100 лучших велосипедистов республики. В том числе и я. В Белгороде - поворотный пункт. Финиш - в Харькове.

День был обычный, летний. Ничего плохого не предвиделось. Судьи заняли свои места в автомашинах. Тренеры команд с волнением наблюдали за ходом соревнования. Где-то спустя 15 - 20 километров после поворотного пункта я уже оказался в одиночестве, все время увеличивая просвет между мною и головной группой преследовавших меня велосипедистов.

Под самым Харьковом, когда до финиша оставалось километров двадцать - прокол. Только окончил замену шины, как подъехала автомашина с судьями и журналистами. Их лица были взволнованы. Почему-то они не спешили сообщить о ходе гонки и моем отрыве, а немного помолчав, сообщили ужасную новость: война!

На финише было уже не до соревнований. Все встревожены, растеряны. На окнах клеили бумажные кресты, полоски. Для меня это был последний старт. Без финиша. Теперь – домой! Скорее домой!

На следующий день, 23 июня, удалось устроиться в поезде Харьков – Одесса. На всём пути были частые остановки и даже объявлялись тревоги. Через двое суток поезд прибыл в Одессу. В Одессе узнал, что уже бомбили город. Все было необычно, беспокойно, тревожно. Окна домов походили на харьковские, а люди, как и харьковчане, осаждали магазины и скупали что нужно и не нужно. Одесса стала неузнаваемой. Война ощущалась всюду. Вражеское кольцо все больше сжимало Одессу. Сообщение с Большой Землей осуществлялось только морским путем.

Я в ту пору занимал должность заместителя председателя одесского областного Совета спортивного общества «Динамо». На следующий день после моего приезда в Одессу мной были организованы круглосуточные дежурства работников, которые не подлежали общей мобилизации, на стадионе «Динамо», в областном Совете и даже в спортивном магазине «Динамо».

В первый месяц войны город больше не подвергался бомбежкам, но воздушные тревоги были частым явлением. Грохотали зенитки. Неоднократно, особенно в вечернее время, жители города принимали облачко от разрывов зенитных снарядов за парашютистов, и тогда поднималась паника. Многие утверждали, что в том или ином направлении видели парашютистов. Мне несколько раз приходилось выезжать на автомашине или мотоциклете в указанном направлении, но все эти версии оказывались неправдоподобными. Поздне е, когда горожане привыкли к зенитным разрывам, подобное уже не повторялось. Но тогда появилась шпиономания, и те, кто носил шляпу или был с бородкой, подозревался как шпион-диверсант. Потом и это прошло.

Когда стало известно, что 8 июля будут эвакуировать женщин с малолетними детьми, мне было поручено содействовать этому и предоставлять транспорт. Людей эвакуировали в товарных вагонах со станции Одесса-Товарная. Но однажды я был крайне удивлен, когда увидел, как устраивается в вагон для эвакуируемых директор магазина «Динамо» со своей семьей. Ведь этот магазин был в моем ведении, и тот должен был хотя бы поставить меня в известность. У меня ведь тоже была семья: восьмилетняя дочь, жена и ее престарелая мать. Однако мне никто не предложил их эвакуировать. О самой же эвакуации лично узнал всего за день до ее объявления. Но я не мог даже представить, что Одесса будет сдана врагу! А когда увидел, что эвакуируются сравнительно молодые люди, то крайне удивился: кто же будет защищать город? Я всегда любил Одессу, в которой родился и которую никогда не покидал, хотя неоднократно имел возможность прекрасно устроиться в любом городе Советского Союза. Но если я не покидал свой родной город в мирное время, то как можно было оставить его при подходе врага? Ведь это была моя родина. А родина бывает только одна!

После первой, официальной эвакуации, началась массовая – не официальная. На автомашинах. Этим воспользовались всевозможные жулики. Был такой случай. По дороге на Николаев шофер остановил машину и не мог, якобы, долго завести мотор. Потом попросил, чтобы пассажиры вышли и подтолкнули ее. А когда мотор «завелся», просто удрал с вещами, оставив людей на дороге.

Ровно месяц город не подвергался бомбежкам. Как-то рано утром 22 июля фашисты снова бомбили Одессу. Я в то время дежурил в помещении областного Совета «Динамо» на улице Энгельса, 34 и был свидетелем того, как после бомбежки улетали два вражеских самолета. Их пытались преследовать наши истребители, но безрезультатно – немецкие бомбардировщики обладали значительно большей скоростью. С этого времени бомбардировки участились. Случались они и по ночам. В городе горели здания, гибли люди – старики, женщины, дети. Вскоре Одесса была окружена вражескими войсками. Все чаще слышалась орудийная канонада. Рвались бомбы и на Пушкинской улице, у Дома специалистов, где я тогда жил.

Для большей безопасности я с семьей переселился в летнюю халупу на 7-й станции Большого Фонтана. В то время семья моего товарища – известного велосипедиста Гейнемана, мобилизованного в армию, оказалась в бедственном положении. И тогда я и его семью – престарелых родителей и жену с ребенком перевез туда же, на 7-ю станцию, где находилась уже моя семья. Жили все вместе, в одном помещении; питались, как могли, тоже вместе. За редким исключением, этот район не подвергался бомбежкам. Там было намного безопаснее.

Уже давно нашими войсками оставлены многие города Украины. Вражеское кольцо все больше сжимало Одессу. Сообщение с Большой Землей осуществлялось только морским путем.

Весь период обороны Одессы я находился в повседневной связи с заместителем начальника НКВД С.В. Кузнецовым, от которого получал всевозможные указания. В частности, мне необходимо было проверять отправку оборудования стекольного завода, джутовой фабрики и завода «Ветинструмент». То, что не подлежало отправке, было закопано и надежно спрятано.

Когда советские войска освободили Одессу, это оборудование было использовано для восстановления заводов.

18 августа 1941 года состоялось секретное совещание сотрудников НКВД. На нем стало известно, что получено указание Верховного командования Одессу не сдавать, а сделать опорным пунктом для генерального наступления. С этого дня в городе стали сооружать баррикады – предполагались уличные бои. Город бомбили и обстреливали уже непрерывно. Давно не было днестровской воды. Пользовались водой из колодцев и подземных источников. Население испытывало трудности с продовольствием. Все это сильно осложняло жизнь осажденного города.

А 14 октября, за два дня до отхода наших войск, при очередной встрече с Кузнецовым я был поставлен в известность, что Одесса будет сдана, и мне необходимо уезжать. Я попросил отправить и мою семью, но Кузнецов заявил, что такой возможности нет. Посоветовал оставить родных, а самому эвакуироваться. Когда же я заметил, что меня в городе многие знают, и что семья будет обречена на гибель, мне было предложено на два-три месяца, до возвращения наших войск пристроиться с семьей где-нибудь в городе. А если будет возможность, связаться с подпольщиками, в частности, с Дмитрием Матвеенко, которого я знал по совместной работе в «Динамо».

Выхода не было. Пришлось срочно заняться устройством не только своей семьи, но и семьи Гейнемана. Я решил оставить нашу квартиру в Доме специалистов на Пушкинской улице и перебраться поближе к штольне – подземным выработкам, которые были мне хорошо знакомы: когда в 1927 – 1928 годах проводились работы по устройству штольни Отрада – Ланжерон, проходившей под Лермонтовским курортом и Черноморской улицей, там начиналась моя трудовая жизнь.

Так я с женой, маленькой дочуркой и тещей поселился в крохотной комнатушке площадью восемь квадратных метров подвального помещения безопасного, как мне тогда казалось, дома №12 по Лермонтовскому переулку, который имел также выход на улицу Белинского. Кроме того, там жили надежные люди – мои старые болельщики Косюра и Кострануди.

Оккупация

16 октября Одессу заняли румынские войска. А утром 18 октября, когда я находился во дворе, туда зашли вооруженные румынские солдаты. Они меня заметили и велели следовать за ними. Так я оказался в лагере, который находился в бывшей спецшколе на улице Чичерина. Там было уже более двухсот человек. На следующий день всех перевели на территорию бывшей обувной фабрики, здания которой были разрушены при бомбежках. На поверках я скрывал свою фамилию. Знали меня пять человек. К счастью, никто не выдал. На второй день нам удалось бежать.

С тех пор начались мои мытарства по тюрьмам. Меня арестовывала районная и городская полиции, военная комендатура города, претораты (жандармерии), а также сигуранца. Сидел в тюрьме военно-полевого суда и в Центральной тюрьме. Таким образом, во время оккупации в общей сложности находился под арестом более года, из которых свыше четырех месяцев - в одиночной камере.

Когда оккупационным властям стало известно, что я нахожусь в городе, начали приглашать в примарию. Хотели, чтобы я продолжал заниматься спортом. Однако я туда не ходил. Мне представлялось, что заниматься сейчас спортом - значит преклоняться перед врагом. И ни в одном из спортивных мероприятий так и не участвовал. Возможно, это и послужило причиной моих частых арестов и постоянной слежки. Главное же, думаю, оккупантам было прекрасно известно, за какое именно спортивное общество я выступал и на какой должности находился.

В декабре 1941 года, несмотря на четыре прошедших с начала оккупации ареста, мне через связного удалось встретиться, наконец, с оставленным в Одессе для подпольной работы Дмитрием Матвеенко. До войны он работал у нас в «Динамо» шофером, а в период обороны города я ему по распоряжению заместителя начальника областного управления НКВД С.В. Кузнецова передал все имевшееся на складах «Динамо» оружие с боеприпасами.

Встреча произошла в цирке, куда мне к тому времени удалось устроиться на работу. Я изъявил желание примкнуть к их группе, но Матвеенко сообщил, что старший их группы как-то странно ведет себя, и он сам не знает, как ему поступить в данной ситуации. Стал жаловаться на тяжелое материальное положение группы. Но мне в цирке платили так мало, что не хватало даже на жизнь. К счастью, совершенно неожиданно мне предложили войти в компанию по открытию комиссионного магазина. Коммерсантом я никогда не был, и вскоре был выведен из числа компаньонов. Вернее, просто выгнан. Но за это время я смог осуществить с Матвеенко в магазине несколько встреч, где мне пару раз удалось дать ему деньги. Позднее его группа распалась, сам он старался перейти линию фронта, оказался в плену и, как мне позднее стало известно, рассказывал о моей помощи ему всем, кому попало, как во время оккупации, так и в плену. Для меня и моей семьи это могло тогда кончиться весьма печально. К счастью, все обошлось.

В конце апреля 1942 года я был арестован в седьмой раз. Взяли прямо с репетиции в цирке. Через служебный вход вошли два румынских офицера и велели дежурному вызвать меня. Когда я вышел, мне приказали переодеться и следовать за ними. Во дворе увидел человек тридцать или сорок румынских солдат. Здание цирка было окружено. Повели по городу.

Шли по тротуарам. Впереди, через пять-восемь метров – два солдата, по бокам – офицеры, позади меня – тоже два солдата. И еще два отряда солдат, человек по двадцать. Один из них следовал по мостовой сзади, другой – впереди. Для прохожих было даже незаметно, что ведут арестованного. Привели в преторат на улице Жуковского угол Ленина. Повели на второй этаж, в одиночную камеру. На шестой день меня вывели во двор два жандарма, один из которых был офицером. Привели в сарай, где я увидел свой изъятый у меня при обыске спортивный мотоцикл. Румынский офицер вежливо предложил мне завести его и обещал, что это облегчит мою участь.

Я согласился. Офицер ушел, со мной остался только солдат. Я умышленно долго занимался заводкой мотоцикла. Дело в том, что мной заранее было сделано так, чтобы его трудно было завести. Мне же завести мотоциклет труда не составляло. А сейчас я поставил задачу окончательно вывести его из строя. Когда мотоциклет завелся, я включил третью скорость и на полных оборотах двигателя направил его в угол сарая. В коробке скоростей лопнули шестерни, разбилась фара и погнулась передняя вилка. А когда пришел офицер, я сообщил, что при заводке мотора произвольно включилась скорость. Офицер поверил и приказал солдату увести обратно в камеру.

Спустя две недели меня перевели в тюрьму военно-полевого суда, где я встретился с моим бывшим болельщиком – юношей Павлом Савицким. Тот предложил расположиться рядом с ним на общих нарах. По субботам нас выводили убирать территорию двора под надзором переводчика. За вознаграждения он носил записки моей жене. Переводчик был явно расположен ко мне, как к спортсмену, и однажды предложил пойти убирать с ним служебные помещения. В одном из них он показал мне заявление жены одного из моих знакомых, который тоже был арестован. В заявлении она писала, что я – работник НКВД, а ее муж не имеет ко мне никакого отношения. Я был крайне удивлен ее заявлением: по существу, оно являлось доносом.

7 июля 1942 года меня под конвоем перевели в Центральную тюрьму. За день до этого туда перевели и Савицкого. В то время арестованные свободно общались друг с другом, камеры были открыты, и Павел всем сообщил, что завтра переведут и меня. И когда я появился там, то на балконах корпуса увидел множество с любопытством глядевших на меня заключенных. Савицкий буквально потащил меня в свою камеру. Меня в то время многие знали, и ничего удивительного в такой встрече не было. Но для румынской охраны это показалось странным и подозрительным, и немедленно всех заключенных загнали в камеры, закрыв их после этого на задвижки.

Спустя некоторое время в камеру, где я находился, пришли два румынских офицера и начали меня обо всем расспрашивать, считая опасным, как они выразились, бандитом. Когда поняли, наконец, кто я, все камеры снова открыли. Больше того, ко мне пришел румынский солдат-жандарм с палкой и предложил сломать козырек над окном, который был установлен еще до войны. В камере стало светлее.

Большинство румынских тюремных охранников-жандармов уже узнали обо мне и проявляли явный интерес. Однажды вошел солдат с винтовкой и, поставив ее в углу камеры, завел со мной беседу. Рассказал, что родом он из Измаила, имеет там семью, включая троих детей. Воевал. Под Одессой был ранен, и теперь работает охранником, тоскует по своему дому. Очень высоко отзывался о русской артиллерии и не верил, что когда-либо немцы окажутся в Москве. В общем, разговор был откровенным...

Спустя несколько дней после моего перевода в Центральную тюрьму, я начал интересоваться, кто там находится.

Мне сообщили, что в тюрьме содержится группа партизан во главе с Бадаевым, и что все они приговорены к расстрелу. После очередного допроса в военно-полевом суде я раз-говорился все с тем же румынским переводчиком, который всегда водил меня на допрос к следователю, и поинтересовался судьбой группы Бадаева. Тот, как оказалось, водил группу Бадаева на суд и тоже был там переводчиком. Он рассказал, что все присутствовавшие на суде были крайне удивлены последним словом Бадаева, который не просил снисхождения и помилования, а, наоборот, говорил, что знает о своей участи и судьбе всей группы. Он заявил, что Красная Армия победит, и тогда каждого находящегося на этом судилище постигнет и его участь, что их найдут где бы то ни было. Переводчик также сказал, что такое заявление было сделано впервые и на всех произвело глубокое впечатление.

Мне также стало известно, что за несколько дней до моего перевода в Центральную тюрьму туда привели группу партизан из восьми человек и что они находятся на первом этаже. В то время на утренние и вечерние поверки одновременно выводили заключенных как первого, так и второго этажа. На одной из них меня снизу кто-то окликнул. По голосу сразу узнал, что это И.Н.Петренко, бывший инструктор стрелкового спорта одесского областного Совета «Динамо».

И теперь мы стали регулярно видеться на поверках. Он сообщил, что был оставлен с группой для подпольной работы в Одессе в период оккупации. К весне 1942 года они оказались в очень трудном положении. Были замурованы почти все выходы из катакомб, а оставшиеся тщательно охранялись румынскими солдатами. Не было боеприпасов, одежды и питания.

Запрашивали Москву, как быть, но Москва отвечала: «Мужайтесь!» 19 мая 1942 года состоялась последняя связь с Москвой. Получили указание переходить в Савранский лес. На следующий день вышли из катакомб. Удалось дойти до поселка Выгода. Остановились в одной из крайних хат на отдых, а утром их окружили румынские солдаты, всех арестовали и доставили в сигуранцу. В сигуранце сильно избивали, допрашивали об оставшихся подпольщиках в Одессе. После всего происшедшего с ними и допросов Петренко стало ясно, что их предали. Позднее он передал мне три записки, в которых сообщал о случившемся. По его мнению, их предал Афанасий Клименко. Эту фамилию я запомнил навсегда. Петренко просил, что если мне удастся остаться в живых, передать записки нашим. Его просьбу я выполнил.

Учитывая бедственное положение партизан группы Петренко, мною были приняты все возможные меры для облегчения их положения. Так как переговариваться с ними удавалось только со второго этажа, то записки передавались с продуктами. Это делал Павел Савицкий – румынские солдаты относились к нему с некоторым доверием. Передавать одежду было проще – я при возможности просто бросал ее со второго этажа. Иногда это делал и Савицкий.

В то время передачи приносились родными ко входу в тюрьму, где стоял шлагбаум. Родственники и знакомые подходили к нему, а нас по пять-шесть человек выводили из ворот. Получив передачу, мы подходили к столу, который находился между воротами и шлагбаумом, и на глазах у всех румынские солдаты проверяли передачи. Позднее такая процедура была отменена, и передачи стали передавать в проходной. Но и там была возможность общаться с родственниками и знакомыми.

Спустя 12-15 дней, когда участники группы Петренко оправились от побоев и подкрепились, мы с ним начали обсуждать возможность их спасения и пришли к выводу, что годится только побег. Но для этого требовалось время – всем надо было окрепнуть и, конечно, нужны были деньги. На одном из свиданий с моей женой я сообщил ей о встрече с Петренко и о том, что необходимы продукты, одежда и деньги. Самого замысла, конечно, не раскрыл. Но она все поняла.

Вскоре Петренко получил от меня 500 марок. Все участники группы к тому времени набрались сил и были кое-как одеты. Деньги мне переслал мой бывший болельщик Кострануди, но для какой цели – он не знал. План побега обсуждался только с Петренко. Он был намечен на субботу или воскресенье, когда все начальство отдыхало. В эти дни по вечерам заключенные пели песни и играли на гитаре, и это с удовольствием слушали охранявшие нас румынские солдаты.

Однако в июне 1942 года в тюрьме произошло необычное событие: несколько уголовников задумали убежать из тюрьмы через чердак. Один из них оказался предателем, и их задержали. Побег не удался, но солдаты, охранявшие нас, насторожились, стали строже относиться к арестованным, чаще закрывать двери камер на задвижки. Всех беглецов, кроме предавшего, поместили в одну камеру, а самого предателя – в отдельную. Мы все ждали, чем закончится эта история.

И вот однажды на очередной поверке всем заключенным объявили, что после нее несостоявшиеся беглецы будут подвергнуты наказанию. Заключенным, находившимся на втором этаже, было велено находиться на балконе, у своих камер. Наказание происходило на первом этаже, посередине коридора. Привели двух беглецов. Их окружили румынские солдаты. Офицер объявил, что сейчас будет осуществлено наказание. К нашему всеобщему удивлению, офицер снял с себя ремень, дал его в руки одного из беглецов, а другого наклонил и приказал, чтобы первый двадцать раз ударил своего сообщника ремнем. Затем «битый» должен был проделать то же самое. Офицеру не понравилось, как тот стегал, сам взял ремень и два раза ударил. После этого он объявил, что если кто-либо попытается бежать из тюрьмы, то с ним поступят еще строже. Затем всех загнали обратно в камеры. Такой «спектакль» у всех нас вызвал только улыбки.

А по моему делу происходило следующее. Жена пригласила румынского адвоката Думитреску. Тот тщательно ознакомился с многочисленными материалами обо мне, газетными вырезками и фотографиями и стал принимать меры к тому, чтобы меня освободили. Время шло. Уже окрепли все члены группы Петренко, имели одежду и деньги. Один юноша из числа партизан устроился уборщиком коридора на первом этаже. Он имел доступ на круг в тюрьме, где находился станковый пулемет. А мы знали, что с пулеметом он умеет обращаться. Казалось, все было готово к тому, чтобы осуществить побег. Но 18 августа 1942 года надо мной состоялся суд. Судил румынский военно-полевой трибунал.

На суд меня препровождал все тот же переводчик. В помещении суда находилось человек двенадцать-пятнадцать румынской военной администрации. Мне, держась за крест, нужно было заверить присутствующих, что буду говорить только правду. Все происходило на румынском языке, и я мало что понимал. Но меня очень впечатлила речь адвоката Думитреску. Она длилась минут двадцать пять-тридцать и, как мне тогда показалось, была выслушана с большим вниманием. В конце мне объявили, что приговор пока не вынесен. Будет решать вопрос моего освобождения специальная тюремная комиссия. И я был снова направлен в Центральную тюрьму, и снова оказался в камере № 40.

На поверке при очередной встрече с Петренко я все ему изложил. У меня появилась надежда на мое освобождение из тюрьмы, и я торопил его осуществить задуманный и подготовленный побег. Но он неожиданно сообщил, что не уверен в одном из товарищей и боится предательства. А несколько позднее вдруг заявил, что собирается предложить свои услуги сигуранце с тем, чтобы в дальнейшем работать на наших. Я возразил, что этого делать не следует, а нужно скорее осуществить задуманное.

При очередном свидании с женой я узнал, что ее вызывали в районную полицию, где комиссар предложил принести пять поручительств от пожилых граждан, которые он направит в специальную тюремную комиссию, что поможет моему освобождению. Такое называлось «взять на поруки». Об этом я тоже сообщил Петренко и продолжал настаивать на осуществлении побега. Больше мне с ним разговаривать не довелось.

29 августа 1942 года меня вызвали с вещами в канцелярию тюрьмы, где я узнал о моем освобождении, приуроченном к амнистии для политических заключенных. После моего освобождения теща продолжала носить передачи для группы Петренко.

Позднее в гостинице «Красная» я встретился с моим адвокатом Думитреску. В присутствии его жены и ребенка я ему вручил мой личный дорогой спортивный кубок и поблагодарил за внимание. Думитреску с благодарностью принял подарок, после чего рассказал, как «обрабатывал» председателя военно-полевого трибунала полковника Солтана.

Все тогда произошло в бильярдной гостиницы «Пассаж», где встречались высокопоставленные чиновники. Думитреску специально проиграл полковнику Солтану более тысячи марок, а затем завел с ним разговор обо мне. Вот почему меня не осудили, а передали дело на рассмотрение тюремной комиссии, где все было подготовлено для моего освобождения.

Весь труд по подготовке к спасению группы Петренко оказался напрасным. Меня в свое время крайне удивило его заявление, что он отказывается осуществить побег и хочет предложить сигуранце сотрудничество. Из всего происшедшего с ним стало ясно, что его не должны были оставлять для серьезной работы в тылу врага. Да и здоровье у него было плохое – он был эпилептиком, а в 1937 году был арестован. Его объявили тогда «врагом народа». Я же в те годы работал заместителем председателя областного управления спортивного общества «Динамо». Петренко же, находясь в моем штате, был моим первым инструктором по стрелковому спорту – стрельба входила в зачет многих соревнований.

После его ареста я начал хлопотать за него, и спустя несколько месяцев мне удалось не только освободить его, но и восстановить на прежней должности. Тогда это был почти невозможный случай, и я отношу это только к тому, что в те годы был в ореоле славы, и со мной многие считались. Но в те времена это и для меня могло кончиться плачевно.

А побег так и не был осуществлен, и в результате погиб он сам и все восемь человек его группы.

Самым ужасным был девятый, последний арест. Предшествовало ему следующее. В июле 1943 года мне стало известно, что в Одессу приехал председатель Румынского королевского спортивного клуба и хочет со мной встретиться. Я всячески избегал этого, но встреча все-таки состоялась. Ознакомившись с моими спортивными реликвиями, он сообщил, что в Бухаресте готовится большое спортивное мероприятие, и меня приглашают принять в нем участие. Я ответил, что прошло всего несколько дней, как меня освободили после очередного ареста и, кроме того, мне запрещено выезжать из города. На это он вынул бланк спортклуба и начал писать приглашение, но подумав, сказал, что предлагает ехать в Румынию вместе с ним. Прямо сейчас. Я возразил, что связан с группой артистов цирка, что работаю с ними, а без меня они не могут выступать. Тот продолжал настаивать. Но мне все-таки удалось убедить его в невозможности сиюминутного отъезда. И он ушел с надеждой, что я приеду позднее. Но я не поехал. И в начале сентября меня снова арестовали. Да еще так, что никто даже не смог это увидеть.

В восемь часов утра я вышел из дому на репетицию в цирк. Осмотрелся по сторонам. Впереди в метрах 150 – 200 увидел стоявшую у тротуара легковушку. Нашу, М-1. Когда я прошел метров пятьдесят, она тронулась навстречу и остановилась совсем рядом. Из нее вышли двое в штатском. Пригласили сесть. Один сел слева, другой – справа. Шторы на боковых и заднем стеклах были задернуты. На вопрос, куда меня везут, ответили, что узнаю потом. Я все понял и больше ни о чем не спрашивал. Подъехали к воротам дома № 12 по улице Бебеля. Сидящий впереди быстро вышел и открыл ворота.

Машина въехала в подъезд. Так же быстро ворота закрылись. Меня вывели и втолкнули в дверь в подъезде. Немного пройдя по коридору, неожиданно куда-то снова втолкнули, и я оказался в узком дверном проеме, где стоял только один стул. Дверь закрыли и заперли на задвижку. Стало темно. Можно было только стоять или сидеть. Стал стучать. Никто не отзывался. Лишь вечером повели в туалет и сразу же обратно.

На следующий день меня перевели в одиночную камеру в том же коридоре. Напротив было караульное помещение. В незастекленном окне была установлена решетка из толстых металлических прутьев. Ставни плотно закрыты. Окно выходило во двор. Тускло горела подвешенная к потолку угольная лампочка ватт пятнадцать, не более. В помещении стояли стол, стул и садовая плетеная кушетка, на которой лежал кусок фанеры. Больше ничего. День и ночь коридор, в который выходила дверь моей камеры, охранялся.

На третий день я вызвал старшего охраны и попросил передать домой записку, но ее не взяли, а только сказали: «Хорошо». Более шести суток мне не давали ни пить, ни есть. Разрешалось только ходить в туалет, который находился в том же коридоре. На шестые сутки не смог ходить даже туда. Началось головокружение. Кушать уже не хотелось. По утрам и вечерам открывалась камера, но со мной не разговаривали. На все мои обращения был только один ответ: «Хорошо».

В конце седьмых суток принесли, наконец, полкружки кофе и маленький кусочек темного хлеба. Потом по утрам и вечерам уже регулярно стали давать те же полкружки кофе и кусочек хлеба, а днем – не более, чем поллитра супа, в котором находилась неочищенная картофелина.

Так продолжалось двенадцать – пятнадцать дней. Я потерял силы, трудно было передвигаться. Наконец, в камеру пришел какой-то военный со спрятанными знаками различия. Начался допрос. Он утверждал, что я – большевик, подпольщик, в чем должен чистосердечно признаться и дать сведения о сообщниках. Я, конечно, знал и встречался со многими оставленными в Одессе, но всячески все отрицал. У меня отросли борода и волосы на голове. Все время просил следователя, чтобы постригли и сообщили семье о моем местонахождении. Тот довольно вежливо давал согласие, но все оставалось по-старому. Наступил октябрь. Ночи стали холодными, пошли дожди. Из-за ставень вода проникала на подоконник. В камере стало очень холодно и сыро.

Каждые две недели появлялся следователь, и все повторялось. Всякий раз на мои просьбы он вежливо отвечал: «Хорошо» и даже удивлялся, что до сих пор не постригли. А прошло ведь уже полтора месяца! В середине октября начались заморозки. В камере было, как во дворе. Когда меня арестовали, было тепло. А сейчас находившиеся на мне летние брюки и пиджак никак не могли согреть.

Как и прежде, следователь появлялся через каждые двенадцать – пятнадцать дней, и все начиналось сначала. И каждый раз он удивлялся, что меня не постригли и в камере не топят. Спустя полтора месяца одиночного заключения в этих антисанитарных условиях и в полуголодном состоянии у меня появились вши.

А однажды следователь заявил: «Никто не знает, где вы находитесь, и с вами можно сделать, что угодно... Пресса наша. Мы напишем, что вас застрелили при попытке к бегству, и нам поверят. Но можем сделать иначе: сообщим в печати, что вы вступили добровольно в русский освободительный корпус в Югославии и призываете молодежь последовать вашему примеру. Вы всегда пользовались авторитетом у молодежи. А с вами мы поступим, как найдем нужным». И следователь вышел.

О таком заявлении я даже не мог и предположить. Оно меня окончательно подавило. После этого у меня пучками стали выпадать волосы. Я ничего не мог предпринять для связи с внешним миром и сильно страдал.

В начале ноября на одном из допросов следователь сообщил, что им известно, будто я хорошо знаком с одним из подпольщиков, который ходит в красных сапогах и, якобы, я неоднократно с ним обедал в столовой НКВД на улице Энгельса, 34. И теперь мне необходимо сообщить его фамилию и местонахождение. Я, как мог, убеждал следователя, что такого человека не знаю, а тем более, его местожительство. Но в душе готовился к тому, что тот уже арестован, и не исключена очная с ним ставка. Но и в таком случае я собирался полностью отрицать какую-либо связь с этим человеком, хотя, в действительности, был с ним знаком, и мы неоднократно вместе обедали в столовой НКВД.

Знал и то, что он был оставлен для подпольной работы, но в оккупированном городе по старой привычке неосмотрительно продолжал носить красные сапоги, о чем я как-то, догнав его на улице, прямо на ходу и заметил. Теперь же стало ясно, что кто-то из работников столовой НКВД был предателем. Впрочем, все обошлось благополучно. Я как-то встретил его совершенно невредимым уже после освобождения города.

В ночное время мою камеру изредка охранял молодой солдат, который видел мои мучения. Однажды он принес мне свое нижнее солдатское белье. Иногда он даже заходил ночью в камеру, и от него я узнал, что учреждение, в котором я нахожусь, – очень плохое. Тогда я, воспользовавшись его расположением, попросил передать жене записку. Он согласился, и за это получил сто марок и часы, которые мне удалось спрятать при обыске. Я был безгранично рад этому – родные, наконец-то, узнают о моем аресте. Однако спустя несколько дней мой охранник все возвратил, заявив, что боится, и что если об этом узнают, его расстреляют. Он даже попросил вернуть белье, что я, конечно, и сделал. Так оборвалась надежда связаться с внешним миром.

При очередном допросе следователь показал мне бланк своего блокнота и сказал: «Напишите своей рукой, что вы добровольно хотите выехать с семьей в Румынию, и я вам даю слово чести румынского офицера, что вы немедленно будете освобождены». С большим трудом удалось дипломатично отказаться и от этого предложения, мотивируя тем, что родной Одессе не изменял и до войны, за всякие посулы не соглашаясь на переезд ни в Киев, ни в Москву.

После наступления холодов и до последних дней моего заключения мне не удалось поспать более получаса кряду. Я замерзал до такой степени, что на плетеной летней кушетке меня буквально подбрасывало. И чтоб хоть как-то согреться, проделывал различные физические упражнения. Изрядно устав, но немного согревшись, снова на некоторое время засыпал. А через полчаса все повторялось снова. Часто уснуть не удавалось вообще: с 2-х – 3-х часов ночи слышались стоны и крики подвергаемых пыткам арестованных.

Опасаясь, что скоро очередь может дойти и до меня, стал обдумывать, как себя повести. И твердо решил, что ночью ни в коем случае из камеры выходить не должен. Как предмет обороны у меня был стул.

Рассуждал я так: вблизи моей камеры находится караульное помещение. Там человек пятнадцать – двадцать солдат. И в случае борьбы и даже моей гибели кто-нибудь из них сможет рассказать потом о случившемся. Это бы исключило всякие провокационные измышления в отношении меня. Ведь все могло тогда произойти. И я не ошибся.

В начале ноября 1943 года в два часа ночи я услышал шум в коридоре у своей камеры. Дверь открылась, и я увидел троих в гражданской одежде. Один из них предложил выйти из камеры. Я ожидал это, схватил стул и заявил, что если кто попытается сделать хоть один шаг в камеру, стул будет разбит о его голову. На меня направили три пистолета, но и это не испугало меня. Мой вид был страшен: стул в руках, решительность на грани исступления, заросшее за два месяца лицо и дикие глаза ошеломили пришедших. В коридоре послышался шум. Открылось караульное помещение. Появился караульный начальник, а за ним и солдаты, которые оказались невольными свидетелями всего происшедшего. Именно это мне было необходимо. Увидев такую ситуацию, те трое закрыли дверь, и на этом их попытка увести меня закончилась безрезультатно. На некоторое время обо мне забыли.

Но за восемь дней до моего освобождения снова состоялся разговор со следователем. И тогда он сказал: «Вы коммунист, большевик, знаете подпольщиков, но не хотите нам сказать. Я – следователь, воспитанник английской разведки, и все хорошо понимаю. Ваше счастье, что я люблю спортсменов, поэтому постараюсь сохранить вам жизнь. Вы ждете большевиков. Они будут в Одессе, и вы их дождетесь. Но запомните: вы плохо знаете НКВД – вас арестуют и сошлют в Сибирь только за то, что остались живы».

К сожалению, его пророчество сбылось, а я на всю жизнь запомнил этот разговор с румынским следователем.

Во второй половине ноября 1943 года я был освобожден. Пока шел домой, несколько раз останавливался, чтоб отдохнуть. После мне рассказали, что никто не знал ни о моем аресте, ни где я нахожусь. А искали многие: жена, друзья и просто хорошие знакомые - артисты цирка. Они предпринимали все, что только могли в тех условиях.

Арендатором магазина, куда иногда заходил председатель румынского военно-полевого суда полковник Солтан, судивший меня еще 18 августа 1942 года, был Еськов. Он подарил жене Солтана золотую браслетку, а самому Солтану – наручные часы и несколько рубах. И тогда удалось узнать у Солтана, что я жив. И только. Больше ничего. Да и то это сообщение было сделано под большим секретом, но, к сожалению, лишь спустя полтора месяца после моего ареста. Еськов немедленно сообщил об этом моей жене. Та обошла все «учреждения», где меня прежде содержали, но безрезультатно. Однажды в преторате по улице Бебеля, 11 ей сказали, что я, скорее всего, в Центральной тюрьме.

Был уже холодный октябрь. Жена сразу же с теплыми вещами и передачей направилась туда. У нее все приняли, однако спустя некоторое время все вернули обратно, заявив, что меня в тюрьме нет. А она знала, что если вещи возвращают, значит, человек расстрелян. Можно только представить, сколько было слез по пути домой у женщины, у которой уже появилась, было, надежда, что нашла, наконец, мужа.

Спустя два месяца после моего исчезновения жену познакомили с бывшим русским артистом, эмигрировавшим в Румынию и ставшим там весьма популярным. Он подключился к поискам и через некоторое время сообщил, что для того, чтобы мне сохранили жизнь, требуется десять тысяч марок.

Такую большую сумму даже у всех наших друзей собрать было невозможно. Артист был, к счастью, бывшим одесситом, болельщиком Уточкина, а поздне – и моим почитателем. Он с большим сочувствием отнесся к моей судьбе, с кем-то договорился о сокращении требуемого выкупа вдвое, и меня освободили.

В ноябре 1943 года, вскоре после моего освобождения, мне удалось с ним встретиться. Он рассказал, что после многих встреч с высокопоставленными лицами, ему удалось получить аудиенцию у губернатора Алексяну, который возглавлял всю оккупированную румынами территорию. С трудом удалось убедить того, что я не причастен к подпольщикам и партизанам. Затем Алексяну разговаривал с грозой того времени - начальником сигуранцы полковником Никулеску, которому предложил меня освободить и дать возможность снова работать в цирке, но вместе с тем принять все меры, чтобы «обезвредить» в действиях против румынских властей. Так я оказался на свободе.

И в знак глубокой благодарности я ему преподнес ковер – приз, который достался мне за победу в 1-м Грузинском велотуре в октябре далекого 1938 года. К сожалению, фамилию этого артиста я не запомнил.

Однако этот мой девятый арест был не только самым мучительным, но и имел роковые последствия.

За несколько дней до освобождения меня постригли и кое-как побрили, а в субботние и воскресные дни, когда начальство отдыхало, солдаты из караула даже подкармливали меня из своего рациона.

В день освобождения меня вызвали в канцелярию и сообщили, что выпустят, если я дам слово не вести борьбу против оккупантов. Я согласился – иначе на свободу не выйти. Кроме того, когда мне предложили подписать бумагу, что не буду оказывать вреда румынским властям, я вместо своей подписи отделался какой-то каракулей. И лишь тогда мне сообщили, что я свободен и могу отправляться домой.

Сейчас приходят на память и не совсем обычные действия румынской администрации. Как- то, это было 30 августа 1942 года, наши враги предприняли амнистию для политических заключенных. Шла война, и не верилось, что такое может произойти.

К полудню под усиленным конвоем из Центральной тюрьмы на Центральный стадион в парке имени Шевченко привели более двухсот амнистированных. Там уже собралось большое количество жителей города. Местные власти во главе с мэром и его супругой много говорили о гуманности румынских оккупационных властей. После продолжительной церемонии был дан приказ конвою удалиться от заключенных, а самим заключенным было объявлено, что они свободны. Каждому вручили по продовольственному подарку и произнесли доброе напутствие идти домой, к семьям. Тогда же был освобожден и мой сосед по камере старый большевик Барковский.

Вспоминается также еще один не совсем обычный поступок румынской администрации. В августе 1943 года, впервые за время оккупации Одессы, советские самолеты бомбили город. Было сброшено несколько авиабомб. Прошел слух, что румынам удалось сбить один из наших самолетов, который упал в море вблизи Одессы. Одного из погибших летчиков оккупанты извлекли из воды, и я был свидетелем того, с какими воинскими почестями румыны хоронили советского воина. На улице Дерибасовской, впереди процессии, по обеим сторонам мостовой шли румынские солдаты с интервалом в пять-шесть метров. За ними точно так же, неся штандарты, шли солдаты и гражданские лица. Позади, посередине улицы, двигался запряженный черными лошадьми белоснежный старинный катафалк, на котором был установлен гроб с открытой крышкой.

Лицо погибшего летчика было отлично видно. За катафалком шествовали мэр города и его администрация. Замыкали процессию воинские румынские подразделения. По обеим сторонам улицы останавливались прохожие, образуя людской коридор. Вся эта организованная похоронная процессия крайне удивила местных жителей – оккупанты хоронили боевого советского летчика во время войны!

Лицо погибшего летчика было отлично видно. За катафалком шествовали мэр города и его администрация. Замыкали процессию воинские румынские подразделения. По обеим сторонам улицы останавливались прохожие, образуя людской коридор. Вся эта организованная похоронная процессия крайне удивила местных жителей – оккупанты хоронили боевого советского летчика во время войны!

Вскоре в местной печати появилась статья с описанием этого события. Мне тогда очень хотелось участвовать в сопровождении погибшего летчика и присутствовать при его захоронении, но я понимал, что нахожусь под наблюдением карательных органов, и это сможет послужить поводом для моего очередного ареста: ведь только в июле я последний раз вышел из тюрьмы. Позднее я пытался узнать, где произошло захоронение, но этого сделать не удалось, так как вскоре меня снова арестовали. Но я на всю жизнь запомнил фамилию советского летчика – капитан Кондрашов.

Приговор. Этапная жизнь

С приходом советских войск в Одессу я снова оказался на прежней работе, и как руководитель областного совета «Динамо» даже получил благодарность за подготовку физкультурного первомайского праздника 1944 года.

Меня расспрашивали о моих арестах в период оккупации, и я правдиво все рассказывал, в том числе и о том, как был освобожден во время девятого ареста. А 9 мая 1944 года меня вызвали в органы НКВД и предложили подробно написать, как все произошло. Я это сделал, но уже на другой день был арестован. Мне заявили, что моя подписка с целью освобождения является доказательством сотрудничества с врагом. Я пробовал объяснить, что даже при таких экстремальных обстоятельствах не поставил свою подпись, а отделался непонятной никому закорючкой. Дальше все было стандартно и оскорбительно: «Шпион, изменник Родины, фашист» и прочее.

А однажды пробовали поступить так, как пытались поступить оккупанты - вывести на пытку. Как-то в два или три часа ночи, как и в оккупацию, меня вызвали в следственные органы НКВД, что на Советской Армии угол Ярославского, привели на второй этаж. Завели в комнату, где сидело три следователя. Один из них предложил подробно рассказать, какое задание дали оккупанты. А если я не признаюсь, то... И он недвусмысленно показал на рукоятку от лопаты.

Неожиданно для следователей я вскочил со стула, занес его над их головами и заорал, что издеваться над собой не позволю и окажу самое отчаянное сопротивление. Те направили на меня пистолеты, но это меня не испугало. Я требовал, чтобы меня снова отвели в КПЗ. В связи с шумом к нам заглянули конвоиры. Следователи предложили им выйти. А через некоторое время отправили обратно в тюрьму. При наших все произошло точно так же, как и при оккупантах. После этого меня лишили права передач от родных и вообще всех продуктов питания. Так продолжалось более двух недель. Питался тем, что давали соседи по камере.

Я понимал, что меня осудят. В те времена это было так обычно! Суд трижды откладывали. Осудили как «изменника Родины». Я просил трибунал изменить формулировку приговора. Ведь измена Родине – понятие совершенно определенное, а я ей ни на йоту не изменял.

В моей нелегкой судьбе было два необычных совпадения. 18 августа 1942 года меня судил военно-полевой трибунал оккупантов (находился на улице Свердлова), а 18 августа, но уже 1944 года – трибунал войск НКВД (тоже находился на улице Свердлова, только через два дома от трибунала оккупантов). И второе. В оккупацию меня 7 июня 1942 года привели как арестованного в Центральную тюрьму, и я оказался во втором корпусе, на 2-м этаже, в камере № 40. При наших меня доставили в ту же тюрьму, тоже в июне, тоже во второй корпус и в ту же камеру № 40. Думаю, такое бывает редко…

А сейчас мне хочется подробней остановиться на быте заключенных уже при нашем, социалистическом режиме.

В противоположность тюрьме в период оккупации, в печально известной всем Центральной тюрьме сейчас стояла угрюмая тишина. Все камеры были закрыты на засовы. Когда отодвинули засов камеры № 40 и меня туда втолкнули, там уже находилось четырнадцать человек. Позже нас стало восемнадцать. Все сидели на цементном полу. В туалет выходить не разрешалось. У дверей стояла «параша», как тогда называли бачок, в который оправлялись арестованные. Когда «параша» наполнялась, ее разрешали опорожнять в туалете. Конечно, с разрешения охраны. Заключенными было установлено обязательное правило - менять «спальное место» у «параши» два раза в день. Так никому не было обидно, что он постоянно находится рядом со зловонной посудиной.