ВЛАДИМИР ЖАБОТИНСКИЙ. «Я — СЫН СВОЕЙ ПОРЫ»

Марк Соколянский

В НАЧАЛЕ БЫЛА ПОЭЗИЯ

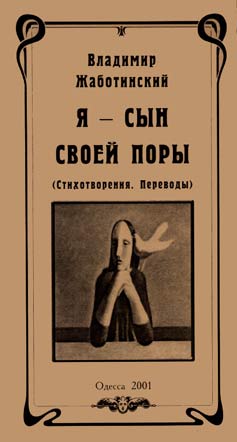

Владимир Жаботинский. «Я — сын своей поры», Изд-во «Друк», Одесса, 2001, 127 стр., тираж 300 экз, ISBN 966-7934-38-1"От всей личности Владимира Евгеньевича шла какая-то духовная радиация. В нём было что-то от пушкинского Моцарта да, пожалуй, и от самого Пушкина..." Редкий автор, пишущий о Владимире (Зееве) Жаботинском, удержится, чтобы не процитировать это место из письма Корнея Чуковского его израильской корреспондентке Рахили Марголиной, где старый, маститый писатель и литературовед вспоминал о друге своей далёкой одесской юности. "В. Е., - читаем далее в том же письме, - писал тогда много стихов, и я, живший в неинтеллигентной среде, увидел, что люди могут взволнованно говорить о ритмике, об ассонансах, о рифмоидах..."

Владимир Жаботинский. «Я — сын своей поры», Изд-во «Друк», Одесса, 2001, 127 стр., тираж 300 экз, ISBN 966-7934-38-1"От всей личности Владимира Евгеньевича шла какая-то духовная радиация. В нём было что-то от пушкинского Моцарта да, пожалуй, и от самого Пушкина..." Редкий автор, пишущий о Владимире (Зееве) Жаботинском, удержится, чтобы не процитировать это место из письма Корнея Чуковского его израильской корреспондентке Рахили Марголиной, где старый, маститый писатель и литературовед вспоминал о друге своей далёкой одесской юности. "В. Е., - читаем далее в том же письме, - писал тогда много стихов, и я, живший в неинтеллигентной среде, увидел, что люди могут взволнованно говорить о ритмике, об ассонансах, о рифмоидах..."

Эти суждения середины 1960-х гг. воскрешают лица, события и впечатления, относящиеся к последнему десятилетию XIX века. Спустя несколько лет бурная политическая жизнь захватила В. Жаботинского, решительно отодвинув на второй план многие его творческие помыслы. Отодвинув, но отнюдь не перечеркнув. На пороге нового тысячелетия ретроспективный взгляд на литературные сочинения одного из виднейших лидеров мирового сионистского движения даёт возможность оценить поразительную многогранность его одарённой натуры. Публицистика и риторика самой высокой пробы, новеллы и романы, стихи и переводы, драмы и литературно-критические эссе составляют его богатое, разноязычное и разножанровое творческое наследие.

Эти суждения середины 1960-х гг. воскрешают лица, события и впечатления, относящиеся к последнему десятилетию XIX века. Спустя несколько лет бурная политическая жизнь захватила В. Жаботинского, решительно отодвинув на второй план многие его творческие помыслы. Отодвинув, но отнюдь не перечеркнув. На пороге нового тысячелетия ретроспективный взгляд на литературные сочинения одного из виднейших лидеров мирового сионистского движения даёт возможность оценить поразительную многогранность его одарённой натуры. Публицистика и риторика самой высокой пробы, новеллы и романы, стихи и переводы, драмы и литературно-критические эссе составляют его богатое, разноязычное и разножанровое творческое наследие.

Не всё в этом наследии в равной степени выдержало труднейшее из испытаний - испытание временем. Многие очерки и статьи, прочно связанные с проблематикой своей эпохи, в ней и остались; не имели большой сценической жизни его поэтические драмы. Между тем автобиографические книги Жа-ботинского представляют и сегодня немалый исторический интерес, а переведённые на разные языки романы сохраняют бесспорную эстетическую ценность и, благодаря позднейшим изданиям, приобретают новых и новых читателей.

Однако заметим, что лучшие прозаические книги создавались им в 1920-30-е гг., а в самом начале его писательского пути было поэтическое слово. Сделаем ещё одно уточнение - русское поэтическое слово. Хотя и в жизни и в литературе полиглот В. Жаботинский активно пользовался различными языками, первым и главным языком литературного творчества оставался для него русский. На русском языке написаны романы "Самсон Назорей" и "Пятеро", документально-историческое повествование "Слово о полку", а в молодости блестящий фельетонист "Одесских новостей", хорошо известный читателям под псевдонимом Altalena, писал исключительно по-русски. Всё начиналось ещё в гимназические годы; по собственному признанию Жаботинского, стихи он стал писать в десятилетнем возрасте. К первым серьезным пробам пера относятся некоторые из ранних стихотворений и переводы произведений зарубежных поэтов на русский язык.

Как переводчик он приобрёл довольно громкое имя после выхода (и нескольких переизданий) тома переведённых им на русский язык стихов виднейшего еврейского поэта начала XX в. Хаима-Нахмана Бялика. Но первые шаги на этом поприще были сделаны Жаботинским значительно раньше. В семнадцать лет перевёл он широко известное стихотворение Эдгара По "Ворон" и отправил в журнал "Северный вестник", но столичная редакция отвергла работу юного одессита. Оценил её по достоинству живший в ту пору в Одессе известный писатель и переводчик Александр Фёдоров; он напечатал "Ворона" в переводе В. Жаботинского в литературно-художественном сборнике "Наши вечера", в котором участвовали И. А. Бунин, сам А. М. Фёдоров, другие видные литераторы. Но сборник увидел свет лишь в 1903 г., а к тому времени была уже создана значительная часть произведений, вошедших в том, предваряемый этими замечаниями.

Как переводчик он приобрёл довольно громкое имя после выхода (и нескольких переизданий) тома переведённых им на русский язык стихов виднейшего еврейского поэта начала XX в. Хаима-Нахмана Бялика. Но первые шаги на этом поприще были сделаны Жаботинским значительно раньше. В семнадцать лет перевёл он широко известное стихотворение Эдгара По "Ворон" и отправил в журнал "Северный вестник", но столичная редакция отвергла работу юного одессита. Оценил её по достоинству живший в ту пору в Одессе известный писатель и переводчик Александр Фёдоров; он напечатал "Ворона" в переводе В. Жаботинского в литературно-художественном сборнике "Наши вечера", в котором участвовали И. А. Бунин, сам А. М. Фёдоров, другие видные литераторы. Но сборник увидел свет лишь в 1903 г., а к тому времени была уже создана значительная часть произведений, вошедших в том, предваряемый этими замечаниями.

Публикуемые переводы не могут не впечатлить прежде всего широким диапазоном - и национальным, и жанровым, и стилевым - интересовавших Жаботинского поэтов. Заслуживает упоминания и тот факт, что только в случае с текстом Шандора Петёфи он должен был прибегнуть к подстрочнику, прочие переводы выполнены непосредственно с оригинала. Прекрасное знание языков, равно как обострённое чувство русской поэтической речи обеспечили смысловую адекватность и успешную передачу формальных особенностей иноязычного стиха.

Иногда, как в переводах из Данте или Эдгара По, Жаботинский весьма точно следовал за авторским словом, но можно встретить и примеры более свободных переложений (например, в отрывке из драмы Эдмона Ростана), когда первостепенной задачей для переводчика становилось не буквальное воссоздание образности или, допустим, эквилинеарность, но более или менее точная передача мысли и духа подлинника. Воспроизводя на русском языке стихотворения со строгой строфикой (дантовские терцины, средневековую балладу Вийона, сонеты Стеккетти, Сулари, Д'Аннунцио, Кагана), передавая ритмическое своеобразие ряда полюбившихся ему произведений, Жаботинский обнаружил недюжинное (даже по меркам эстетики "серебряного века") владение стихотворной техникой и продемонстрировал высокую поэтическую культуру.

Переводы стихов Эдгара По, несомненно, относятся к числу наиболее удачных. Сложная звуковая организация произведений американского поэта-романтика, их подчёркнутая аллитеративность, тяготение к ономатопее (имитации звуковых особенностей реальных явлений путём подбора слов с близкими звуками) ставит и перед многоопытными переводчиками нелёгкую задачу. Юный Жаботинский великолепно справился с этой трудностью, не принеся в жертву фонике логику мысли и эмоциональный заряд оригинала.

Среди переведённых им стихотворных текстов есть и общеизвестные, есть и такие, что могли быть на слуху лишь у редких читателей. Совершенно очевидно, что главным критерием отбора чужеязычных стихов была не степень популярности авторских имён, а органическая близость этой поэзии, её мыслей и форм самому Жаботинскому. Не случайно, к примеру, его так манило биение публицистической жилки во многих стихотворениях (Петёфи, Бялик, Каган, Шнеур); да и из великого творения Данте для русского перевода* выбрал он те шесть терцин, в которых представлены мятущиеся души людей, не заслуживших в жизни ни хулы, ни хвалы, не сотворивших ни добра, ни зла, не занимавших никогда чётких позиций, а потому обречённых на неприкаянность после смерти:

их души неприемлемы ни для рая, ни для чистилища, ни для ада. Человеку твёрдых убеждений и принципов, последовательному и стойкому борцу, Жаботинскому была глубоко антипатична филистерская мораль и жизненная стратегия таких людей:

- Что говорить о них? Взглянул, и мимо.

Интерес к зарубежной поэзии наложил заметный отпечаток и на собственные стихи В. Жаботинского. Да автор и сам таковой связи не притушёвывает, иногда откровенно указывая на источник, откуда были почерпнуты пафос, ритм, ключевые образы. Наглядный пример - стихотворение "Шафлох", генетически связанное не только с "Горной идиллией", но шире - с эстетикой раннего Генриха Гейне, с его логикой поэтической мысли, всепроникающей иронией, ритмикой. Как парадоксально заметил в начале 1920-х гг. Осип Мандельштам, "собственно творческой в поэзии является не эпоха изобретения, а эпоха подражания". Повышенный интерес талантливого человека к традиции производит своего рода грунтовку холста, на который наносится новое, своё - различимое как раз на фоне традиции.

Романтическая европейская и американская поэзия с её свободолюбивыми, мятежными, а подчас и богоборческими мотивами, столь привлекательная для Жаботинского-переводчика, в значительной мере повлияла и на Жаботинского-поэта. Впрочем, что ж тут удивительного, если вспомнить и о возрасте, в котором он написал многие свои стихи, и о необычайно активной жизненной позиции, которую занял этот талантливый человек смолоду.

Памятуя, что среди любимых авторов молодого одесского публициста были и европейские романтики, и более близкие по времени поэты (Э. Ростан, -Ф. Мистраль и другие), прошедшие через серьёзное увлечение романтизмом, не следует удивляться присутствию романтического начала в его собственной поэзии, столь очевидному в "Серенаде на кладбище", "Песне контрабандиста", "Песне горбуна". Правда, это начало пережило в творчестве молодого Жаботинского своеобразную модификацию. От внимательного читателя вряд ли скроется тяготение автора к экзотике, гротеску, контрастам... Но вместе с тем в отдельных его стихах появляются не очень характерные для романтиков, более точные географические или исторические реалии, более конкретные портретные или пейзажные детали - словом, некоторые явные особенности неоромантической поэзии, активно развивавшейся на Западе в конце XIX - начале XX вв. К примеру, вспоминаешь о некоторых балладах Р. Л. Стивенсона и Р. Киплинга, читая балладу "Ноэла". Да и в поэме "Бедная Шарлотта" - самом крупном (за исключением драм) из оригинальных стихотворных произведений Жаботинского - заметно сопряжение романтической традиции с большей историко-географической конкретикой, пришедшей из реалистической литературы середины XIX в. Трагический персонаж Французской революции, убийца Жан-Поля Марата, Шарлотта Корде сама повествует о себе и в какой-то мере исповедуется в письме к другу, написанном в ночь перед казнью, и в её рассказе события и повороты собственной судьбы не столько продиктованы чисто импульсивными, абстрактно-мятежными порывами, сколько мотивированы психологически, изнутри.

В неоромантической окраске стихов Жаботинского нет, по сути, ничего неожиданного: современные литературные тенденции живо питали творчество юного поэта, в немалой степени определяли характер его поисков. Своя эпоха с её чаяниями, устремлениями,

тревогами тем или иным образом входила в поэзию Жаботинского. В некоторых случаях - своей тематической заданностью, как в стихотворениях "Город мира" или "Памяти Герцля". В других - отдельной строфой, одним стихом, поэтической сентенцией, как, например, в "Мадригале", где отчётливо звучат исповедальные ноты.

Быть может, точнее и выразительнее всего сказал Жаботинский о вписанности своей поэзии в современную ему реальность - политическую и культурную - в стихотворении "Piazza di Spagna":

Я - сын своей поры. Мне в ней понятно

Добро и зло, я вижу блеск и тлю:

Я - сын её, и в ней люблю все пятна,

Весь яд её люблю.

Причастность автора к событиям и идеям "своей поры" не нуждается в дополнительных подтверждениях. Его поэзия - также порождение социокультурного климата рубежа веков и начала XX века. Какая-то часть этого наследия, очевидно, принадлежит лишь своей эпохе, другая - пережила её, оказавшись понятной и интересной нашим современникам.

Имя и творчество В. Жаботинского на его родине настойчиво замалчивалось и скрывалось за семью печатями на протяжении восьми десятилетий. У какой-то части любителей литературы могло создаться впечатление, что всё вполне справедливо: то, что забыто, забвению, мол, и подлежит. Однако история восприятия литературы часиенько опровергает эту жестокую и огульную формулу. Только в последние годы восстанавливается истинная и более полная картина истории отечественной литературы XX в. Эта картина была бы неполной без имени и лучших книг Владимира Жаботинского, чья собственная творческая эволюция совершенно немыслима без его ранней поэзии.

______________

* Впоследствии В. Жаботинский работал над переводом "Ада" Данте на иврит, но к сожалению, не завершил свой труд.