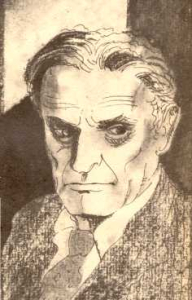

Юрий Олеша (Сага о печали)

Александр Дорошенко

«Утоли моя печали»

Сюжет богородичной русской иконы

Совершенно мы с Юрием Карловичем не похожи, кроме глаз… Боже мой, какая печаль в этих глазах!

Совершенно мы с Юрием Карловичем не похожи, кроме глаз… Боже мой, какая печаль в этих глазах!

Мы поглощаем глазами мир и глазами своими его изменяем… Такой взгляд «больше значит, чем груды прочитанных книг».

"Зависть". Он знал, что написал гениальную вещь. "У меня есть убеждение, что я написал книгу "Зависть", которая будет жить века ... От этих листов исходит эманация изящества. Вот как я говорю о себе!". Это был лучший из написанных в то талантливое время текстов. Он бессмертен и в нем каждая фраза и образ от Бога:

"Зевота трясла меня, как пса".

"Я вспомнил: лицом вдова Прокопович похожа на висячий замок". "Вечером вдова легла рядом. Она храпела. Кавалерову представилась гортань ее в виде арки, ведущей в мрак". "Над кроватью висел застекленный портрет. Висел мужчина, чей-то молодой дедушка, торжественно одетый, - в одном из последних сюртуков эпохи. Чувствовалось: у него крепкий, многоствольный затылок."

(Вот ведь смешно: Эдуард Багрицкий, как пишет Катаев, был женат на вдове военного врача и в комнате висел большой фотографический портрет его предшественника в полной парадной форме и в усах, который Багрицкий, поднимая вверх указательный палец, уважительно и с гордостью называл - "Канцлер"!).

"- Вы прошумели мимо меня, как ветвь, полная цветов и листьев".

"Да, она стояла передо мной, - да, сперва по своему скажу вам: она была легче тени, ей могла бы позавидовать самая легкая из теней - тень падающего снега; сперва по своему: не ухом она слушала меня, а виском, слегка наклонив голову; да, на орех похоже ее лицо: по цвету - от загара, и по форме - скулами, округлыми, сужающимися к подбородку. ... От бега платье ее пришло в беспорядок, открылось, и я увидел: еще не вся она покрылась загаром, на груди у нее увидел я голубую рогатку вены...".

"Голубое небо отражалось в движущихся зеркальных арках, точно открывались и медленно опускались веки прекрасных глаз".

"Идет дождь. ... Дождь ходит по Цветному бульвару, шастает по цирку, сворачивает на бульвары направо и, достигнув вершины Петровского, внезапно слепнет и теряет уверенность. ... Я пересекаю "Трубу", размышляя о сказочном фехтовальщике, который прошел под дождем, отбивая рапирой капли. Рапира сверкала, развевались полы камзола, фехтовальщик вился, рассыпался, как флейта, - и остался сух. ... После дождя город приобрел блеск и стереоскопичность. Все видели: трамвай крашен кармином; булыжники мостовой далеко не одноцветны, среди них есть даже зеленые; маляр на высоте вышел из ниши, где прятался от дождя, как голубь, и пошел по канве кирпичей; мальчик в окне ловит солнце на осколок зеркала..."

Он ошибся, видели это, конечно, немногие из там бывших …

"Вы думаете, барабан исполняет свою партию? Нет, это бог музыки стучит на вас кулаком".

" ... в воскресенье, когда ветерок был так мил и ласков, что хотелось повязать ему голубую ленточку, студент, разлетевшись к балкону, увидел облокотившуюся на перила Лилину тетку, пеструю и цветастую, как чехол на кресле в местечковой гостиной, - всю в крендельках, рогульках и оборочках, и с прической, смахивавшей на улитку. ... ". Какой бессмертный типаж для нашего Города - Олеша это видел в дореволюционные времена, но такие тетки во множестве наполняли дворы Города и в мое детство и так до сегодня. Какая бессмертная популяция!

"Меня не любят вещи. Мебель норовит подставить мне ножку. Какой-то лакированный угол однажды буквально укусил меня. С одеялом у меня всегда сложные взаимоотношения. Суп, поданный мне, никогда не остывает. Если какая-нибудь дрянь - монета или запонка - падает со стола, то обычно закатывается она под трудно отодвигаемую мебель. Я ползаю по полу и, поднимая голову, вижу, как буфет смеется".

"Прачка уложила капустную голову в корзину (голова скрипела, как вымытая) ..."

Это явь умирающего человека: "Тут же в голову пришла ему беспокойная мысль, что крыса может иметь собственное имя, неизвестное людям. Он начал придумывать такое имя. Он был в бреду. По мере того, как он придумывал, его охватывал все сильнее и сильнее страх. Он понимал, что во что бы то ни стало надо остановиться и не думать о том, какое имя у крысы, - вместе с тем продолжал, зная, что в тот самый миг, когда придумается это единственное и страшное имя, - он умрет.

- Лиомпа! - вдруг закричал он ужасным голосом".

(Слова нацело определяют суть. И если вы измените название вещи или события, они равномерно изменятся. Открытие настоящего имени крысы было большой неосторожностью со стороны Олеши. Это недопустимо опасно. Названия улиц, например, бывают правильными и ошибочными. Поэтому в Городе есть улицы, где несчастен обыватель и только человеку под силу там жить, сдерживая поля напряжений, и поэтому нельзя переименовывать улицы. Величайшим таинством является имя родившегося, оно определяет его судьбу и здесь я безоговорочно согласен с теорией имен Вальтера Шенди, записанную Лоренсом Стерном. Счастье в том, что пришедшему в мир человеку имя дают там, откуда он пришел, нам родителям его сообщают тайно от нас самих и нам кажется удачей выбранное имя. Но это только посланным в мир, большинству же клички подбирают сами родители).

"В бархатном ложе лежит, плотно сжав ноги, холодный сверкающий циркуль. ... Я разжимаю кулак. Циркуль стоит на столе, идет, останавливается и рушится на голову, раскрыв ноги. Я должен напороться на них обоими зрачками сразу".

"Я маленький гимназист. Когда я вырасту, я буду таким, как господин Ковалевский. ... Я буду инженером и домовладельцем. Этого требует от меня вся семья. Я вхожу в гостиную, чтобы приветствовать господина Ковалевского. Я иду, маленький, согбенный, ушастый, - иду между собственных ушей. ... Я поднимаю глаза и вижу бороду. Она русая, большая, вьющаяся кольцами. В тени ее, как дриада в лесу, ютится орден".

Я мог бы, я должен был перепечатать здесь целиком и дословно всю "Зависть", кроме ее позитивной части.

Но Олеша знал, что этого не пропустят. И вставил в свою "Зависть" часть положительную, чтобы спасти целое. Выработал положительных героев и, странным образом, на фоне отрицательных (завистника Кавалерова и предводителя уходящих в прошлое сил Ивана Бабичева, яркостью, колоритом и образным языком ставших чистым золотом отечественной литературы), они оказались рахитичными уродцами и недоносками. Не получилась эта положительная часть, эти новые люди страны Советов (впечатление, что писал иной человек, бесталанный вовсе) и не спас ничего Олеша, а только испортил вещь и замарался. Совсем молодым и полным сил, в расцвете их, написал свою "Зависть", зная, что это вовсе не начало, а конец. Начало конца. Вообще же удивительно совпадение - Гоголю даже и браться не нужно было за вторую положительную часть "Мертвых душ". Ложь не получалась. Но были и писатели, которым ничто не мешало писать, правду, или ложь они писали, например: Алексей Толстой, советский граф. А Олешу сломали. И доживал он ходя бочком, прихрамывая на все ноги и пряча лицо от встречных.

Отцом у Олеши был игрок, проигравший свою жизнь в карты, мать в молодости была очень красивой брюнеткой, надменной полькой, католичкой, она похожа была внешне и характером на Марину Мнишек, а уделом ее стала семейная жизнь с акцизным чиновником. Юрий Олеша не уважал отца и боялся матери. Так родилась "Зависть".

Самое сильное впечатление от речей на Первом Съезде писателей 1934 года --- страшная речь Олеши. Покаянная речь и кается он в создании образа Кавалерова в "Зависти". Он сказал: "Да, Кавалеров смотрел на мир моими глазами. Краски, цвета, образы, сравнения, метафоры и умозаключения Кавалерова принадлежат мне. И это были наиболее свежие, наиболее яркие краски, которые я видел. Многие из них пришли из детства, были вынуты из самого заветного уголка, из ящика неповторимых наблюдений.... И тут сказали, что Кавалеров пошляк и ничтожество....Я принял на себя это обвинение в ничтожестве и пошлости, и оно меня потрясло. Я не поверил и притаился". "Я стал думать, что-то, что мне казалось сокровищем, на самом деле нищета". "Я испугался и стал думать, что никому не нужен, что мои особенности художника не к чему приложить, и поэтому вырос во мне ужасный образ нищеты, образ, который меня убивал".

Почему же убивал, правильно сказать убил. Он был талантлив и цену себе знал. Мог значит найти силу противостояния, внутренний фронт. Ведь писал же в стол Булгаков "Мастера" и "Театральный роман", веря в неизбежный расчет с мучителями, пусть даже и после смерти! А Булгакова мучили не меньше, если не много чаще и больше, просто потому, что он продолжал писать, и в том, что писал, позиций своих не сдал и никому ничего не простил, рассчитавшись со своими гонителями (это у него было общим с Пушкиным - никогда не забывать рассчитаться!). Но, главное, не изменил своей сути и совести.

Олеша был одесситом, вырос в нашем Городе, и в своих рассказах о его людях, поскольку время было пролетарских ориентиров, лучших из этих людей, строителей и благоустроителей Города (Маразли, Ашкенази, Маврокордато, Рено), счел возможным называть "авантюристами, шулерами и торговцами живым товаром (?! - АД)", причем повторил эту гадость в разных рассказах, выработав угодный времени штамп, а в весельной девушке, украсившей высоты над Ланжероном (в пролете очаровательной шестичастной Арки), видеть достойное продолжение строительства и украшения Города. Он отмечает, что "Дерибасовская теперь называется улицей Лассаля" (1936). Это оскорбление для одессита он подает как естественное и правильное дело. (Интересно, что подлинное название нашей улице вернули вовсе не советские правители, а румыны, в период оккупации Города, и когда Город освободили, название Дерибасовская осталось с нами). Сильно удалось тварям этим покалечить Олешу!

Самое крупное литературное дарование с польской кровью - Юрий Карлович Олеша - состоялось именно на русском языке.